江南市縁の七人の戦国武将 −4−

- 公開日

- 2019/05/01

- 更新日

- 2019/05/01

学校の歴史

このカテゴリーでは、草井小学校や草井地区、江南の歴史について考えていきます。

藤まつり会場では、毎年恒例の江南市縁の七人の戦国武将展が開かれています。

その七人の武将を順に紹介しています。

記載事項には諸説あるものも含まれていますのでご了承ください。

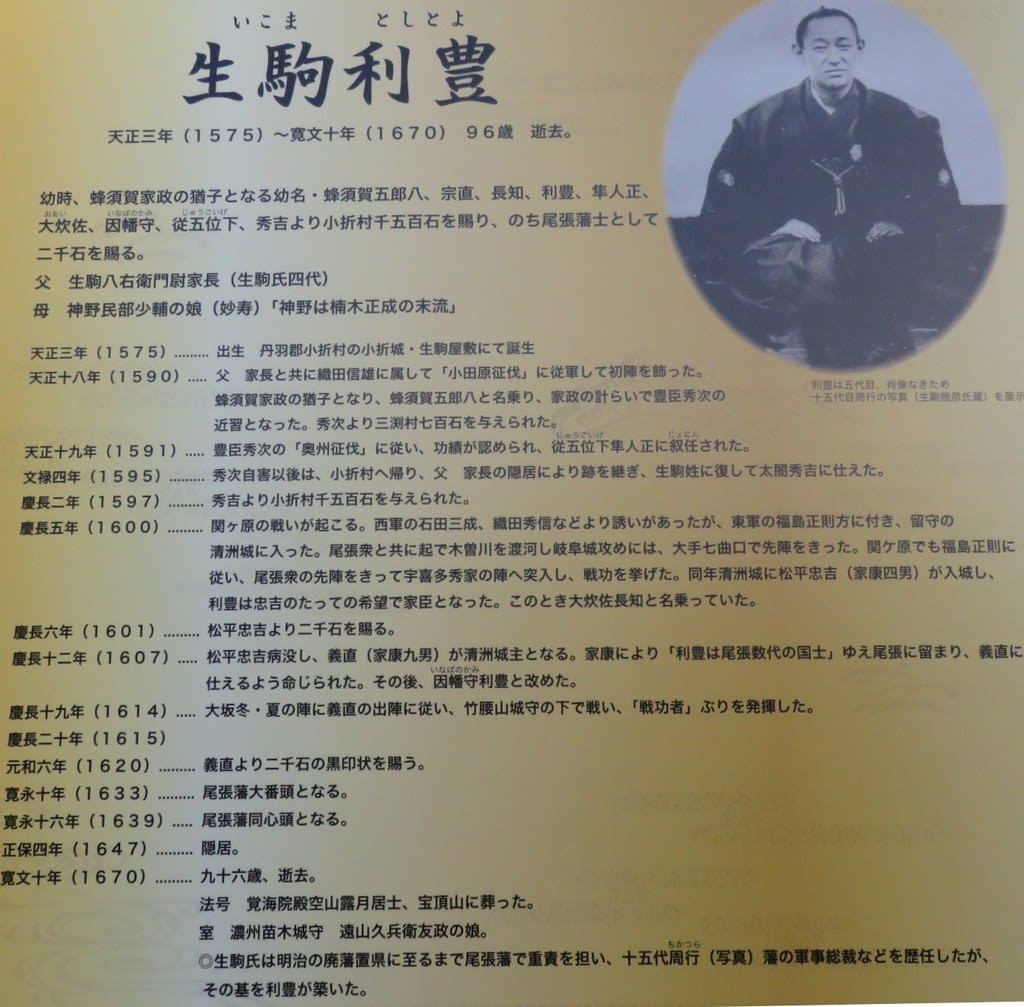

令和時代初めてとなる第4回は生駒利豊です。

生駒氏からは、利豊だけでなく、父の家長や、尾張生駒家中興の祖といわれる6代利勝も紹介したほうがよいでしょう。

まずは、吉乃の兄、家長です。

家長は、初めは犬山織田氏についていました。

妹の吉乃が信長の側室に迎えられたことにより、父と共に信長の家臣となったのです。

信長に従い、浮野の戦い、桶狭間の戦いなど次々に軍功を挙げました。

信長創世期の家臣だったのです。

その後、家長は、甥に当たる信雄、秀吉と次々に主を替えてきました。

家長の死後は三男の善長が継ぎ、その後、五男の利豊が継いだのです。

利豊は、幼い時より豊臣秀次に仕え、小田原の役に16歳で従軍。後に豊臣秀吉に仕えました。

関ヶ原の戦いでは福島正則の陣に属し、その後、松平忠吉(家康の四男。清洲藩主)に仕えました。松平忠吉が亡くなると、尾張藩主となる家康の九男徳川義直に仕えたのです。

以後、子孫は尾張藩士として幕末まで続いたのです。

ちなみに、三男の善長は、その後妹の嫁ぎ先蜂須賀家に招かれ、子孫は徳島藩の代々中老を務める家柄として続きました。

宝頂山墓地(写真下)には、生駒氏の4代家長・5代利豊が葬られています。

中央の家型墓地が利豊(およびその妻)です。96歳という長寿でした。

奥が家長夫妻です。

6代利勝は、1629年生まれ。尾張藩士肥田孫左衛門の長子で、母は生駒利豊の娘です。

生駒家に養子として迎えられました。

尾張藩2代藩主徳川光友、3代藩主綱誠に仕え、尾張生駒家中興の祖といわれています。

利勝といえば、富士塚を建てたことでも有名です。

初代家広からの由緒と武勲を後世に伝えるため、1682年、石碑に刻んで亀形の台石の上に立てました。

碑詞は、あの林羅山の孫、信篤の作です。

『くさの井史』には、

P.111「小折に在した生駒氏のこと−犬山の織田氏に従い、後信長に属する」

P.153「生駒利豊の兄と姉」

他、P.157,P.159,p.162,p.163 に登場します。

次回も利勝について紹介します。